お知らせ

「NIKKEI DESIGNセミナー」において弊社社長 堀 泰之の講演が行われました。

2014年06月24日

CONTENTS

Ⅰ 貼り箱とはどんなものか

- Ⅰ-① 貼り箱の基本

- Ⅰ-② 過去の貼り箱の事

- Ⅰ-③ 最近の貼り箱の事

- Ⅰ-④ 綺麗な貼り箱とは

- Ⅰ-⑤ ヨーロッパの貼り箱事情

- Ⅰ-⑥-1 エメッチとは

- Ⅰ-⑥-2 エメッチの機械の特徴(国産メーカーとの違い)

Ⅱ iPhone 箱のすごさとは

- Ⅱ-① 芯材の構造

- Ⅱ-② 角の仕上がり

- Ⅱ-③ 角止め

- Ⅱ-④-1 位置合わせ(仕上がり)

- Ⅱ-④-2 位置合わせ(ツノ)

- Ⅱ-④-3 位置合わせ(加工方法)

- Ⅱ-⑤-1 折込み方(箱内側)

- Ⅱ-⑤-2 折込み方(箱外側)

- Ⅱ-⑤-3 折込み方(展開写真)

- Ⅱ-⑥ 嵌合(かんごう)具合

- Ⅲ まとめ

Ⅰ 貼り箱とはどんなものか

Ⅰ-① 貼り箱の基本

貼り箱の定義は厚い芯材(=チップボール)を用い、四隅を角止めし、その表面全体に化粧紙を接着剤で上貼りしたものである。

【長所】

- 紙製パッケージの中で堅牢性が高く、がっちりした作りになっている。

- 手加工であれば色々な形態が再現できるため表現性にも優れている。

- 贈答品のパッケージに採用される事が多く、高価格帯の商品を入れる高級化粧箱と認知される。

【短所】

- 印刷紙器に比べると生産性が低く、大量生産には不向きである。

- 手加工工程が多いため、個人差が大きく、高い技術が必要となりがちであった。

- 過去には供給体制が不足という理由で企画の段階で貼り箱の採用が見送られる事あった。

▼ そういった背景から全般的に知名度が低く、箱の価格は高く、使用頻度は決して高くなかった。

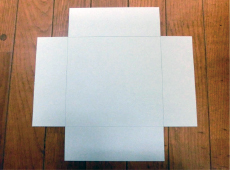

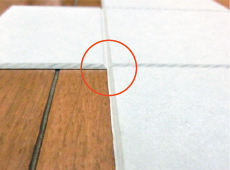

芯材(チップボール)

化粧紙(上貼紙)

テープでの角止め

Ⅰ-② 過去の貼り箱の事

- 古くから日本のみならず世界各国にある貼り箱は元々手加工で細々と作られていた。

- 日本ではその昔、正麩糊という小麦粉から抽出した澱粉を主原料にした接着剤を使用してきた。これは今でも使用されている接着剤で、例えばフスマなどでも使用されているものである。扱いが難しく、ハケで塗布していたため均一に作業するには相当な技術力が必要であった。

- 生産環境の管理が悪いとソリが多発するという状態が頻発していた。

- 家内工業で生産量が手加工であるため非常に少なく、一日に5人程度の陣容で2000ショット程度。

- 企業数は多く、昭和45年時点で3202社日本全国には存在していたが、その殆どが家内工業のようであった。

Ⅰ-③ 最近の貼り箱の事

- 機械化が進み、生産力が飛躍的に向上した。機械と言っても手加工を交えた半自動機から、材料を供給すれば全て製箱作業を行う全自動機まで多岐にわたり、その使用用途やロット、箱の形態などに応じて使い分ける事が主流となっている。

- 大きな転換期は正麩糊から動物性タンパク質を主原料にしたニカワが接着剤として登場し、精度、スピード、完成度、安定性などが大きく向上した事によるところである。

- ソリもかなり解消し、生産量は機械のセットさえしてしまえば、自動機一台で日産10000ショットも生産できるようになった。しかも陣容としては2人でまかなえる。綺麗な貼り箱を語る上で、このニカワという接着剤が登場した事が業界としては大きな進化をしたと言える。

- バブルがはじけた後は価格低下に歯止めがかからず、倒産が相次ぎ企業数においては減少の一途をたどり、平成17年には838社にまで落ち込み、最近では600社を割っている。最近では他業種と同様に中国などアジア諸国と価格競合が激化し、業界を取り巻く環境は更に厳しさを増している。

Ⅰ-④ 綺麗な貼り箱とは

a ソリがない事

箱の天面もしくは側面が外あるいは内側にたわんでしまう現象の事で、紙に限らず木材などでも起こる現象である。原因は全て水分である。箱が湿潤状態でその保持水分が蒸発する際にソリを引き起こす現象である。貼り箱の場合はチップボールが保持する水分が原因になるケースと接着剤が保持する水分が原因になるケースと作業場の湿度が原因になるケースと3パターンある。防止対策にはそれなりの管理が必要となり、未だに解消できていない紙器メーカーがある。

※冬には加湿器を投入する事あり

b 位置合わせ精度が高い事

貼り箱には四隅止めされた芯材とニカワの塗布された化粧紙とを位置合わせする作業が存在する。これは人為的に作業される場合と機械化されている場合に大別できるが、どちらにせよ真ん中に位置合わせする作業は至難の技である。

①位置合わせをする前の段階で印刷がずれる。

②打ち抜き作業でずれる

③化粧紙自体が接着剤の水分を吸収して伸び縮みする事も頻繁に起こる。

といっても数㎜の話ではあるがデザインによっては1㎜のズレが目立つ事もあるため、位置合わせと言っても非常に難度の高い問題である。当社ではこの位置合わせ要求が高い得意先でもセンターから天地左右に1㎜の許容範囲を頂く事が多い。

c 貼りがきっちり出来ている事

化粧紙に浮きやシワや破れがない事が条件となる。機械のセット技術や化粧紙の紙癖でも影響が出る場合がある。コンディションにもよるが状況によっては生産量の10%がこの問題でロットアウトする事がある。

d 汚れや糊飛びなどがなく、外観が綺麗な事

製箱した後に化粧紙にニカワが付着したり、加工時に汚れが付着したり、または凹みなどのキズがついたりと様々な問題が起こりうる。手加工が多い場合にはこの傾向が強まるため、貼り箱の製造はとにかく製造ロスが多い。cと同様に生産量の2%から5%出る事がある。ベタ印刷が多い場合にはより一層出易くなる。

e 嵌合(かんごう)具合がちょうど良い事

身に蓋をかぶせた場合の閉まり易さを言う。

① 設計時の問題

② 製箱時の問題

に大別される。そもそもは設計時の設計力と確認作業の問題であるが、設計時は手作業で製箱する場合が殆どで、実際の機械生産時とは微細な差異が生じる。その差異を考慮した上で設計する必要がある。他方で製箱時の問題とは設計通りに材料が調達できても角止めの精度や機械投入時の影響で寸法が狂う事がある。これはセット作業の修正で対応する事になるが稀に起きる事がある。理想の嵌合具合とは身に蓋をかぶせてゆっくり蓋が沈んでいくような緩み具合とされる。

Ⅰ-⑤ ヨーロッパの貼り箱事情

貼り箱の先進国

現在私が知りうる限り、貼り箱の先進国はヨーロッパである。以前ヨーロッパを視察した際に食品、革製品、貴金属を問わず貼り箱の使用率が非常に高く、ものによっては殆どが貼り箱に入っていると言っても過言ではない位の専有度であった。これだけの貼り箱を供給するには相当の貼り箱メーカーが存在するのではないかとの感想を持った。

貼り箱の機械メーカーが複数社存在する

そんな中で、イタリア国内には複数の貼り箱機械製造会社がある事を知った。エメッチ社、ユーロプロジェッティ社、ペロンディ社(今は消滅)などがあげられる。元々はアメリカにあるC&S社という会社で半自動機を販売していた。当社の1号機もこのC&S社のストークスという機械であり、31年たった今でも現役で3台稼働しているが、現在ではこの会社も貼り箱機械を扱っておらず、知る限りアメリカ製の貼り箱機械は輸入されていない。

元々貼り箱を使う文化がある

機械会社だけでなく、そもそもヨーロッパには貼り箱の文化が古来からあり、日本とは異なり、貼り箱自体を相当量販売している。ドイツにあるカウフホーフという百貨店でも貼り箱専門の販売コーナーが存在していた。ギフトを大事にする文化がある中でその渡す手段に貼り箱は長く親しまれていたように見える。

有名ブランドが多く、貼り箱の使用頻度が高い

なぜイタリアでこのように機械会社が複数存在するのか正確なところは知り得ないがイタリアには一流ブランドが多く、ルイヴィトン、ダンヒル(深折込み)など名だたるところで貼り箱を幅広く採用している。多大な需要に応じてこのように貼り箱が拡大していったのではないかと推察する

西欧人は不器用?

これはエメッチ社のエンジニアから聞いた話だが、欧米人は元来不器用で、ハンドメイドで貼り箱を作ることは苦手としており、そのため早くから機械化する動きがあったため、ここまで機械化が進んだのではないかと言っていた。

Ⅰ-⑥-1 エメッチとは

- イタリアにある機械メーカーで貼り箱の自動製箱機を製造している現在ヨーロッパで最も貼り箱製箱機を販売している会社である。イタリアに拠点があり、近年ではアジアにも機械を輸出している。

- 全世界に年間100台以上をコンスタントに毎年供給する規模を誇っている

- 技術スタッフが常時20名程度在籍しており、開発や改良ににも余念がない。

- 当社が導入しているエメッチ社の機械も同じ型でありながら日々進化しており随所に工夫がなされている。

- 日本導入はまだ日が浅く国内初導入

Ⅰ-⑥-2 エメッチの機械の特徴(国産メーカーとの違い)

国産機械メーカーとの違いとしては、以下の通り。

- 製箱できる箱サイズがエメッチの方が幅広い。

- 製箱できる箱の形態がエメッチの方が多岐にわたる

- 貼り上がりが非常に綺麗である

- 製造ロスが比較的少ない

- 機種にもよるがセット替えが国産機械メーカーの方が容易である

などが上げられる。iPhone 箱はこのエメッチの特殊機能がなければ生産する事はほぼ不可能であるため、語る上でエメッチなしでは不可能である。

国産機の作業風景

ストークス機の作業風景

エメッチの作業風景

Ⅱ iPhone 箱のすごさとは

Ⅱ-① 芯材の構造

芯材の加工が通常の貼り箱と違いV カットという特殊な技法を用いている事である。この加工を施す事により、箱の角が非常にシャープに仕上がる事である。これはiPhone 箱のすごさで最も特徴的な部分である。国内でもV カットは過去にも使われているが、素材は紙だけでなく木にも使用する事がある。仕上がりはこのように綺麗に仕上がるが、素材をグラインダーで削り取るような加工をするため、作業現場では粉塵がでる。そのため多少作業環境に衛生面の注意が必要である。また工賃も割高になる。実は最近iPhoneの箱で採用されているせいか、Vカットの生産機がヨーロッパで複数社発表しており、採用頻度が向上しているという情報がある。

通常の貼り箱の罫線

iPhone箱の罫線(国内テスト加工)

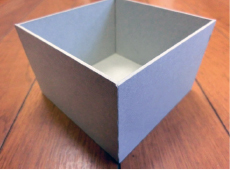

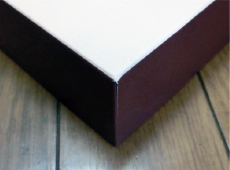

Ⅱ-② 角の仕上がり

芯材の構造が①のようになっているため、外観の違いが非常に顕著に出ている。まさに「豆腐型」と呼ぶにふさわしい完成度である。これだけシャープに仕上げると、ちょっとでも調整不足が発生した場合、上貼紙がすぐにさけてしまう事もしばしば。

通常の貼り箱の外観

iPhone箱の外観

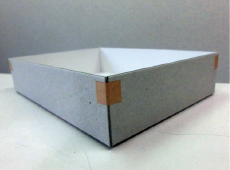

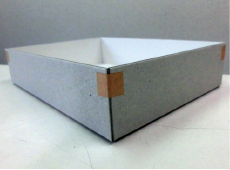

Ⅱ-③ 角止め

①で加工されたV カットにホットメルトという速乾性(正確には低温化で接着する糊)のある接着剤で角止めをしているため、通常の貼り箱で用いる角止めテープを使用していない。そのため角の処理がプレーンで凹凸が生じないため仕上がりが綺麗になる。また、化粧紙の形も非常に特殊で本来ならば角の耐久性が落ちる所だが、それもカバーしている点がすばらしい。機械製箱では現在のところエメッチのごく一部の機種でしかできない。

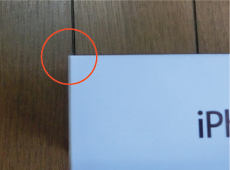

当社保有エメッチ機による位置合わせ

iPhone箱の位置合わせ

Ⅱ-④-1 位置合わせ(仕上がり)

芯材と化粧紙を貼り合わせる際の位置合わせは非常にシビアである。iPhone 箱にはこの位置ズレが殆ど見られず、ほぼ真ん中にセットされている。また、化粧紙の形も通常は位置ズレが起きてもカバーできるように設計時に逃げをとるがこの逃げも殆ど取っていない事を見るとそもそも位置ズレは全く認めていない事が分かる。このような精度を当社が求めるならばロス率は30%を軽く超えると思われる。もし印刷ズレや他の加工でずれている場合、全ロットがロットアウトする可能性すら起こり得る。そのくらいの精度である。この精度を保つためには最終的に製造現場の室温や湿度も管理する必要がある。

通常の貼り箱の角止め

iPhone箱の外観

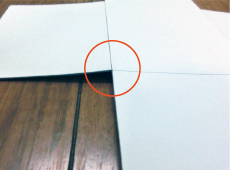

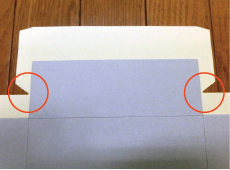

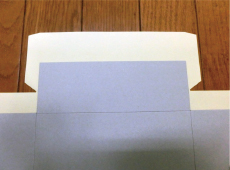

Ⅱ-④-2 位置合わせ(ツノ)

画像のように本来なら芯材と化粧紙に片側1.5㎜程度の逃げを設定する。この逃げがないと位置合わせがずれた際にねずみ色の芯材が露出してしまう。当社に限らず通常の貼り箱ではこの逃げを入れるが、この逃げが大きすぎると貼り上がり時に「ツノ」という現象がおきてしまう。特に指摘を受ける事は通常あまりないが、iPhone箱にはこの逃げがほとんど見られない。④-1と同様にのせズレを全く想定していない設計である。

両サイドの逃げが大きいと…

このように「ツノ」が出る

Ⅱ-④-3 位置合わせ(加工方法)

左図が手でのせている作業風景、右図が全自動機でのせている作業風景

手のせによる位置合わせ

機械による位置合わせ

Ⅱ-⑤-1 折込み方(箱内側)

これもiPhone 箱の大きな特徴であるが、通常であれば15㎜程度までしか折り返さない化粧紙の折込を身底面まで施している。これを当社では「深折込み」と読んでいる。手加工であれば何とでもできるが、③の角止め同様、機械製箱では現在のところエメッチのごく一部の機種でしかできないため、大量生産をするためには国内では殆ど不可能である。折込が身底面まで接着されているため、芯材が一切露出せず非常に綺麗な仕上がりとなる。但し機械製箱できても回転数は通常の半分程度となり、1時間に800ショット程度となる。その為生産性も低く、必然的にコストも割高となる。

通常の貼り箱の折込み方

iPhone箱と同じ折込み方(当社テスト加工)

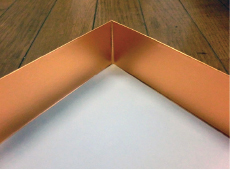

Ⅱ-⑤-2 折込み方(箱外側)

通常の貼り箱ではカラスと角止めテープが浮き上がってみえてしまう。iPhone箱は一切そのような出っぱりはない。

通常の貼り箱の折込み外観

iPhone箱の折込み外観

Ⅱ-⑤-3 折込み方(展開写真)

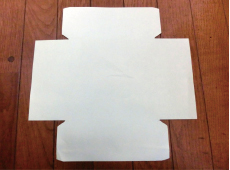

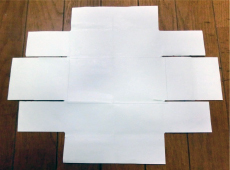

一般的な貼り箱の化粧紙が左図のようになる事に対して右図がiPhone箱の化粧紙の展開写真である。全く異なる形状をしており、通常の製箱機では全く対応できない。

通常の貼り箱の折込み展開写真

iPhone箱と同じ折込み展開写真(当社テスト加工)

Ⅱ-⑥ 嵌合(かんごう)具合

嵌合具合が理想であると説明しようと思ったが、昨日手に入れたiPhone箱の嵌合具合はきつめで自然に蓋が閉まらなかった。その為、どのような意図なのかが分からなくなった。

この位置から蓋を落としていって3秒程度で下まで到達する。

箱の深さにもよるが手に入れたiPhone箱はほぼ同等であった。

Ⅲ まとめ

- かつて無かった技術が投じられている

- 品質の高さが極めて高い

- 苦手な大量生産にも対応し供給されている

- 目に触れる所は技術も材料も妥協せずクオリティが高いが、そうでない所は不要なコストをかけず、手間を省いている

- 貼り箱が本来持つ特性を究極まで高めた箱である